La creciente

hostilidad contra compañías como Google, Facebook o Amazon debe ser revisada:

hay un par de aspectos que han quedado fuera del debate

ESTEBAN

HERNÁNDEZ

27/12/2020

05:00

Zephyr

Teachout es

abogada y profesora de Derecho en la Universidad de Fordham y fue candidata a

la fiscalía de Nueva York en 2018. Ha publicado este año un recomendable libro,

'Break ‘em up', muy crítico con los monopolios. Dedica buena parte de él a los

gigantes tecnológicos como Facebook, Google y Amazon, aunque inicia su ensayo

con un sector en teoría alejado de la acción de las ‘big tech’, el de las

granjas de pollos. Es difícil encontrar, sin

embargo, un arranque más apropiado: no se puede entender el

horizonte hacia el que nos dirigimos sin comprender el presente,

y este queda dibujado en las formas organizativas desde las que se expande.

1.El punto

de partida

Teachout

describe cómo tres grandes empresas, Tyson, Pilgrim’s Pride y Perdue, dominan

el mercado estadounidense de la carne de pollo. Son firmas procesadoras: son

las que matan los pollos, los envasan y los envían a tiendas y restaurantes.

Hay 25.000 empresas, casi todas familiares, que crían los pollos que se envían

a las tres firmas. Teachout incide en la relación que se establece entre unos y

otras: ya que las tres grandes empresas parecen coordinadas para no

competir, cada productor solo puede vender, en realidad, a una

de ellas, lo que los convierte mucho más en empleados que en operadores

independientes.

Esa

posición de inferioridad tiene consecuencias serias. En el contrato que firman,

los productores quedan sujetos a situaciones muy lesivas. Teachout se centra en el caso de una

de ellas, Tyson, que obliga a sus productores a mantener en secreto cualquier

disputa que tengan con ella. Tampoco, como norma, pueden

hablar con otros productores (aunque sean sus vecinos) acerca de cuánto cobran,

lo que tiene su importancia, porque el pago es variable: Tyson tiene un sistema

que llama “torneo”, según el cual abonarán más a aquellos productores cuyos

pollos tengan más carne y menos al resto; pero como nadie sabe ni el peso de

los pollos ni la cantidad que perciben otros productores (es información

completamente confidencial), tampoco saben si el pago ha sido justo. Viven en

un mundo opaco.

EL RESULTADO FINAL ES PREVISIBLE: hay muchos productores que viven en la pobreza, suele haber bancarrota y los suicidios no son infrecuentes

Los

productores, además, deben construir sus gallineros según las

especificaciones exactas que les indica Tyson. Deben utilizar el programa de

alimentación y de iluminación que esta les indica y emplear los medicamentos

que se les ordenan. Si Tyson quiere experimentar con un nuevo alimento, puede

obligar a un 10 % de sus productores a que lo empleen, aunque ninguno de ellos

sabrá que forma parte de un experimento y, que si sale mal, habrán de correr

con los perjuicios. Y por supuesto, están obligados a ceder sus datos a Tyson.

Según Teachout, la empresa procesadora ha puesto en marcha una estructura

panóptica, esa en la que, como señalaba Bentham, el carcelero puede ver a todos

los reclusos, pero los reclusos no pueden verse entre sí. Con un añadido: como

los productores son los propietarios de sus medios de producción, deben invertir, y a menudo endeudarse, para realizar su trabajo;

la deuda suele operar como una soga que los ata a Tyson.

El resultado final es

previsible: hay muchos productores que sobreviven en un nivel muy cercano a la

pobreza, suele haber bancarrotas y los suicidios no son infrecuentes. No es

extraño, su vida no es buena: saben que un mal movimiento los arruina, carecen

de capacidad para negociar, no pueden establecer relaciones

de ayuda mutua con otros productores, ya que ni siquiera pueden

hablar con ellos, y “viven en un estado de paranoia deliberada”. Pueden decir

lo que quieran sobre los escándalos del país o sobre las guerras comerciales,

pero sus voces no cuentan en lo que tiene que ver con su propio sustento. Dicen

que esta es la gente que se enfada y vota a Trump; pero

lo raro no es eso, sino que no voten a alguien que prometa el exterminio de la

humanidad.

2. El

cambio de eje

Teachout

comienza su texto con la descripción de un sector concentrado en lugar de con

los peligros de las tecnológicas precisamente

para que entendamos bien el fondo del asunto: está hablando del poder y de las

inevitables consecuencias que provoca su concentración en muy pocas manos. Los monopolios se construyen y se consagran para gozar de esta

clase de poder, y no por otras razones. Este esquema de relaciones

muy desiguales es el que se repite en la economía del contenedor, con muchos

franquiciados, con Uber y, por supuesto y en otro nivel, con Facebook, Google y

Amazon.

En EEUU

saben bien los peligros latentes de

esta disparidad de poder, porque vivieron sus excesos a finales del siglo XIX.

Y la normativa 'antitrust' que pusieron en marcha, que solo fue aplicada de

manera contundente a partir del segundo Roosevelt, estaba

orientada en la dirección correcta: su premisa era que si se deseaba que el

capitalismo funcionara, en lugar de dividir la sociedad en señores y

vasallos, debía fomentarse la democracia económica;

es decir, debía existir un reparto adecuado de los recursos que permitiera que

el poder no recayese en muy pocas manos. Eso fue también el New Deal.

Desde esta

perspectiva parte la obra de Teachout, y también lo hacen otras muy

recomendables, como 'Liberty from All Masters', de Barry Lynn,

'Monopolized', de David Dayen y 'Goliath',

de Matt Stoller, que han sido publicadas en los últimos

tiempos y que constituyen una fuente de primera magnitud para

entender con precisión nuestra época.

LEGISLADORES Y JUECES DEJARON DE TOMAR EN CUENTA LA JUSTICIA Y EL EQUILIBRIO DE PODER Y OPTARON POR CONCEPTOS EXTRAÑOS AL DERECHO, COMO LA EFICIENCIA.

Sin

embargo, los tiempos no han sido propicios últimamente a esta visión del poder repartido.

Más al contrario, los legisladores y los jueces dejaron de tomar en cuenta esta

dimensión y comenzaron a dictar sus decisiones en función de conceptos mucho

más extraños al derecho, como la economía y la eficiencia. Olvidarse de lo

justo, del equilibrio de poder y del castigo a los abusos abrió la puerta a una

reconfiguración completa en materia antitrust que puso, de una

manera muy llamativa, al consumidor en el centro de

sus decisiones.

Ese cambio

de eje facilitó aprobar nuevas normativas y nuevas fusiones. El argumento

nuclear fue que, si una mayor concentración producía ventajas para el

consumidor, por ejemplo generando precios más baratos, y era más eficiente para

las firmas, debía autorizarse y, lo que es

peor, apoyarse. El otro límite que solía establecerse, el de unas barreras

altas de entrada, se convirtió también en superfluo: quizá Google fuera un monopolio, pero como

cualquier chaval en un garaje con la suficiente inventiva podía idear un

sistema nuevo, se entendía que las barreras de entrada eran casi inexistentes.

Estas cosas se afirmaban sin rubor alguno.

3. ¿Mejor

una dictadura?

En

realidad, los consumidores tienen muy poco que ver con

el asunto de fondo, por dos razones tan evidentes que se hace

extraña la obligación de insistir en ellas. La primera se aprecia bien si

recurrimos al símil político. Utilizando los mismos términos que se emplean

para autorizar las concentraciones se podrían justificar muy sencillamente toda

clase de dictaduras. Es evidente que las democracias son más caras, ya que

cuestan más al ciudadano porque hay que sufragar los gastos que implican los

parlamentos, los partidos políticos, los diputados; son también más lentas,

porque hay que debatir las leyes, en muchas ocasiones con representantes que no

se ponen de acuerdo y tardan más de lo debido en dictar resoluciones, mientras

en las dictaduras hay poca dilación, se dictan las medidas y basta; y los

regímenes autoritarios son también más eficientes a la hora de llevar a la

práctica las decisiones que se toman, porque si hay dilaciones o ejecuciones

imperfectas se acaba en la cárcel o ante el pelotón de fusilamiento, lo que

suele ser un elemento de convicción suficiente. De modo que, siguiendo por ese

camino, con las dictaduras el ciudadano tendría un régimen más barato, más

rápido y más eficiente, justo aquello con lo que se justifican las

concentraciones, y en especial las tecnológicas.

SE HACE EXTRAÑO QUE HAYA QUIENES VEAN CON HOSTILIDAD LA CONCENTRACIÓN DE PODER POLÍTICO, PERO INCITEN A LA CONCENTRACIÓN DE PODER ECONÓMICO.

Por algún

motivo, lo que se percibe como muy negativo en lo político, se entiende muy positivo en lo económico, y por las mismas razones.

Se hace extraño que existan ideologías políticas, apoyadas por muchas personas,

que perciban con hostilidad la concentración de poder político y sin embargo

inciten de continuo a la concentración de poder económico. El peligro de estas

posiciones es obvio, porque su divergencia puede ser únicamente temporal, de

modo que en un tiempo terminen confluyendo. En el fondo se basan en la misma

justificación: reducción de costes, eficacia y eficiencia.

4. Así

compite cualquiera

La segunda

cuestión es la justificación por su política de precios más baratos y

condiciones más eficientes para el consumidor. Es obvio que el poder concentrado supone

cambios, a menudo ligados a la rebaja de precios finales, que suelen

conseguirse a partir del descenso de salarios y de peores condiciones para los

proveedores, lo que constituye un problema bastante serio. Sin embargo, esta

parte suele pasarse por alto, ya que el comprador sale beneficiado. Lo que no suele subrayarse es que esa mejora es

eventual, solo hasta que se expulsa a la competencia:

una vez que los monopolios o los oligopolios se han asentado, los consumidores

quedan cautivos y, a partir de ese momento, los precios suben. Es únicamente

una maniobra táctica, cuyo carácter se desvela en cuanto el poder de mercado se

concentra.

Pero,

además, debemos ser muy conscientes de cómo se consiguen estas rebajas, por lo

que tienen de injustas y de socialmente perjudiciales. Cuando un pequeño puñado

de grandes empresas pueden pagar sus impuestos en paraísos fiscales, imponer

normas lesivas a sus empleados y proveedores e ignorar las regulaciones, no

tienen ningún problema en bajar los precios: les es posible hacerlo porque

no respetan las normas a las que sí están sujetos sus competidores.

Con condiciones muy favorables es muy fácil competir, especialmente si la ley

mira hacia otra parte y permite formas de actuación que no permite a la gran

mayoría de las empresas.

5. Leyes,

no buena voluntad

En este

escenario, se suele poner el acento en la responsabilidad de los consumidores,

que de alguna manera deberían tomar consciencia de la situación, optar por una

compra responsable y ayudar a las tiendas de barrio, al comercio de proximidad,

a las pequeñas librerías y demás elementos retóricos que siempre aparecen en

estas discusiones. Pero eso es poner el acento nuevamente en el lado

equivocado. Es probable que si alguien se dedica a robar productos y venderlos

después, los ofrezca a un precio bastante más barato y siempre encontrará gente

dispuesta a adquirirlos. Pero de lo que se trata no es de que exista gente más

o menos responsable, sino de que la sociedad tiene normas y deben cumplirse. Si

robasen en las casas de Zuckerberg, Serguéi Brin, Larry Page o Jeff Bezos y vendieran lo sustraído a la quinta

parte de su precio, los magnates no apelarían a la responsabilidad del

consumidor, sino que llamarían a su servicio de seguridad y a la policía para que metieran en la cárcel a los ladrones y a

los receptadores. Pues eso mismo.

Las cosas

están cambiando, sin embargo, y hay una sensibilidad creciente respecto del

poder de las tecnológicas. Sería conveniente que no se quedara ahí y sirviera

para tejer una normativa fibrosa alrededor de la

concentración de poder en general y no solo respecto de la tecnología.

Por más problemas que puedan percibirse para desarrollar acciones contundentes,

lo cierto es que el humor de los tiempos está cambiando y es positivo que así

sea. Sin embargo, resulta llamativo que muchas de las personas que alababan las

concentraciones tecnológicas sean ahora las que lancen la voz de alarma. La

gente puede cambiar de opinión o darse cuenta de los errores que comete (por

suerte), pero sería conveniente que los especialistas institucionales que

lideren la reacción sean diferentes de aquellos que se equivocaron, de quienes

celebraron alegremente los beneficios de las tecnológicas y ahora señalan que

quizá se haya ido demasiado lejos. Por simple prevención, no vaya a ser que nos

ocurra igual que con las crisis económicas, que los economistas que crearon con

sus ideas los escenarios que llevaron a las recesiones fueron los mismos que

lideraron la recuperación. Sería interesante aprender algo

de los errores del pasado.

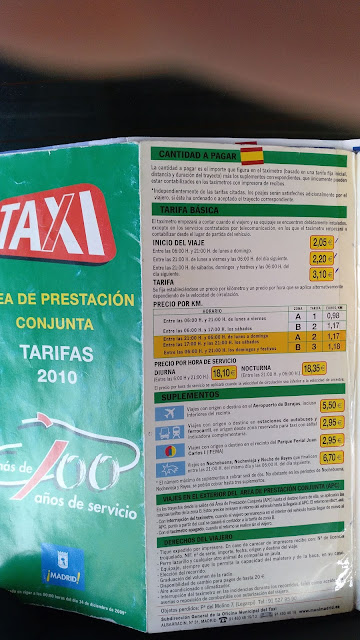

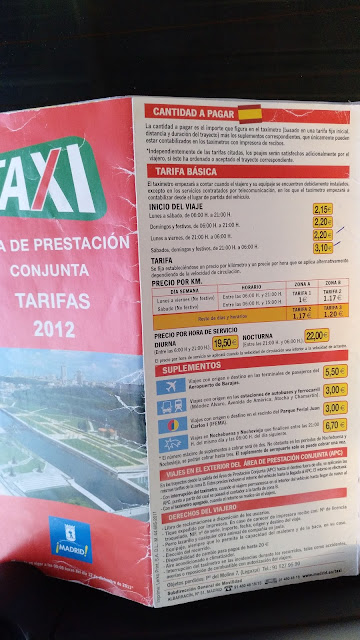

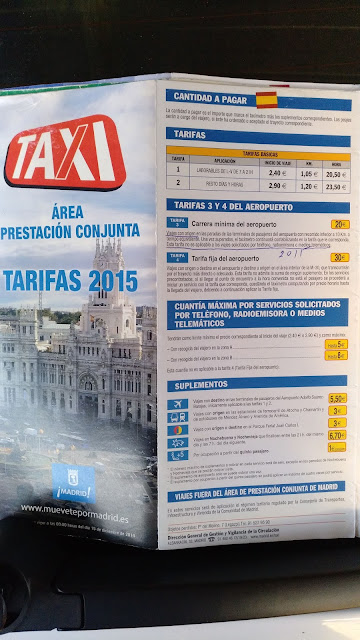

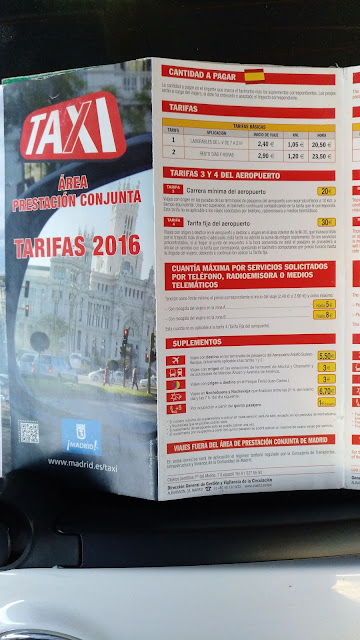

FUENTE:

*Grupo Emprendedor de Estudios

Técnicos del Taxi

*Grupo Emprendedor de Estudios

Técnicos del Taxi